The Vision of Our Group Is

すべての人が先端技術を活用し、

想い描いた夢を実現できる世界

- サイトに訪問した目的や、興味があることを選択してみてください。

- おすすめ

- Google Cloud について知りたい

- Tech な話題や情報にふれたい

- Google Cloud の導入を検討している

- Google の生成AI について知りたい

- 動画で学習したい

- 生成AI を業務で活用したい

- クラウドエースの採用について知りたい

- クラウドエースの会社概要を知りたい

- Google Cloud の人材育成がしたい

- セミナー・イベント

おすすめ

-

YouTube

5分でわかる!AWS、Azure、Google Cloud それぞれの違いや特徴について

主要3クラウドをラリオスが5分で比較。それぞれの特徴と相違点をわかりやすく解説します!

-

YouTube

Google 最高峰の生成AI Gemini Ultra 解禁!その使い方をご紹介(2024 年 2 月 9 日撮影)

Google 最高峰の生成AI「Gemini Ultra」の特徴とその使い方をラリオスが分かりやすく解説します。

-

YouTube

ビジネスユーザーも仕事ですぐに使える Google の生成AI サービス

ビジネスシーンで即戦力となる Google の生成AI サービスを紹介。実務への応用方法を解説します。

Google Cloud について知りたい

-

YouTube

GCP(Google Cloud)とは. 認定トレーナーが5分で特徴・強みを解説!

Google Cloud の特徴や強みを認定トレーナーのラリオスが 5 分で分かりやすく解説します。一緒に Google Cloud を学んでいきましょう!

-

YouTube

5分でわかる!AWS、Azure、Google Cloud それぞれの違いや特徴について

主要3クラウドをラリオスが5分で比較。それぞれの特徴と相違点をわかりやすく解説します!

Tech な話題や情報にふれたい

Google Cloud の導入を検討している

-

YouTube

Google Cloud を法人利用する際に絶対に知っておくべきこと!パートナーとは?

法人での Google Cloud 利用時の重要ポイントとパートナーの役割について、分かりやすく解説。ビジネス活用のヒントが満載です。

Google の生成AI について知りたい

-

YouTube

Google「Vertex AI」が AI 開発ツールの大本命と言われる理由

Google の Vertex AI が AI 開発の主流とされる理由を解析。その革新性と機能性を詳しく紹介します!

-

YouTube

生成 AI に Google Cloud がおすすめな理由 3選

生成AI 開発に最適な Google Cloud の3つの強みを紹介。効率的な AI 構築の秘訣を解説します。

-

YouTube

5 分でわかる! Vertex AI Embeddings for Text 機能やユースケースを解説

Vertex AI の Embeddings for Text 機能とその使用事例を 5分で簡潔に解説。AI活用の幅が広がります!

動画で学習したい

-

YouTube

5分でわかる!AWS、Azure、Google Cloud それぞれの違いや特徴について

主要3クラウドをラリオスが5分で比較。それぞれの特徴と相違点をわかりやすく解説します!

-

YouTube

GCP(Google Cloud)とは. 認定トレーナーが5分で特徴・強みを解説!

Google Cloud の特徴や強みを認定トレーナーのラリオスが 5 分で分かりやすく解説します。一緒に Google Cloud を学んでいきましょう!

-

YouTube

5分で教えてラリオス先生!生成AI基礎の基礎

生成AI ってなに?どんなことができるの?といった基礎についてわかりやすく解説します。

-

YouTube

Google 最高峰の生成AI Gemini Ultra 解禁!その使い方をご紹介(2024 年 2 月 9 日撮影)

Google 最高峰の生成AI「Gemini Ultra」の特徴とその使い方をラリオスが分かりやすく解説します。

-

YouTube

5分でわかる!コンテナ開発とは?

システム開発の現場でよく耳にする「コンテナ」についてわかりやすく解説していきます。

-

YouTube

5 分でわかる Google Cloud!Google Compute Engine(GCE)

Google Cloud の IaaS である Google Compute Engine(GCE)の基本的な概要や利用方法をご紹介します。

-

YouTube

5 分でわかる Google Cloud ! BigQuery 編

Google Cloud が提供する最強データウェアハウス BigQuery の概要や特徴について解説しています。

-

YouTube

5 分でわかる Google Cloud!サーバーレスを実現する Cloud Run

Google Cloud が提供するコスパ最強!サーバレス コンピューティング Cloud Run について概要や特徴を解説しています。

-

YouTube

5 分でわかる Google Cloud ! Kubernetes 編

Google Cloud が提供するコンテナ管理のデファクト スタンダード「Kubernetes」について概要や機能を解説しています。

-

YouTube

5 分でわかる Google Cloud ! Google Kubernetes Engine(GKE)編

Google Cloud の Kubernetes をフルマネージドで!Google Kubernetes Engine(GKE)の特徴や機能をご紹介します。

生成AI を業務で活用したい

-

YouTube

ビジネスユーザーも仕事ですぐに使える Google の生成AI サービス

ビジネスシーンで即戦力となる Google の生成AI サービスを紹介。実務への応用方法を解説します。

-

YouTube

成田悠輔×クラウドエース「ChatGPTは電気羊の夢を見るか?」

AI によって変化する社会構造、人間関係にもたらす影響、そして、AI と人間はこれからどのような未来を作っていくのか。 経済学者・データ科学者 成田 悠輔 氏とクラウドエース 高野 遼 氏が議論します。

クラウドエースの採用について知りたい

-

YouTube

CTO からのメッセージ「夢中で働ける環境を」

クラウドエース CTO(Chief Technology Officer) 高野 遼からクラウドエースへのキャリアを検討している方へ向けたメッセージ。

-

YouTube

創業者・会長からのメッセージ「正直を仕事にする」

クラウドエース 創業者・会長 吉積 礼敏からクラウドエースへのキャリアを検討している方へ向けたメッセージ。

-

YouTube

成田悠輔×クラウドエース「ChatGPTは電気羊の夢を見るか?」

AI によって変化する社会構造、人間関係にもたらす影響、そして、AI と人間はこれからどのような未来を作っていくのか。 経済学者・データ科学者 成田 悠輔 氏とクラウドエース 高野 遼 氏が議論します。

-

YouTube

【24卒向け】クラウドエース|WEB会社説明会 〜40分で企業研究〜|2022年11月ONE CAREER LIVE

新卒向けに、クラウドエースの魅力と働き方を40分で紹介。ONE CAREER LIVEでの企業説明会の模様をお届けします。

クラウドエースの会社概要を知りたい

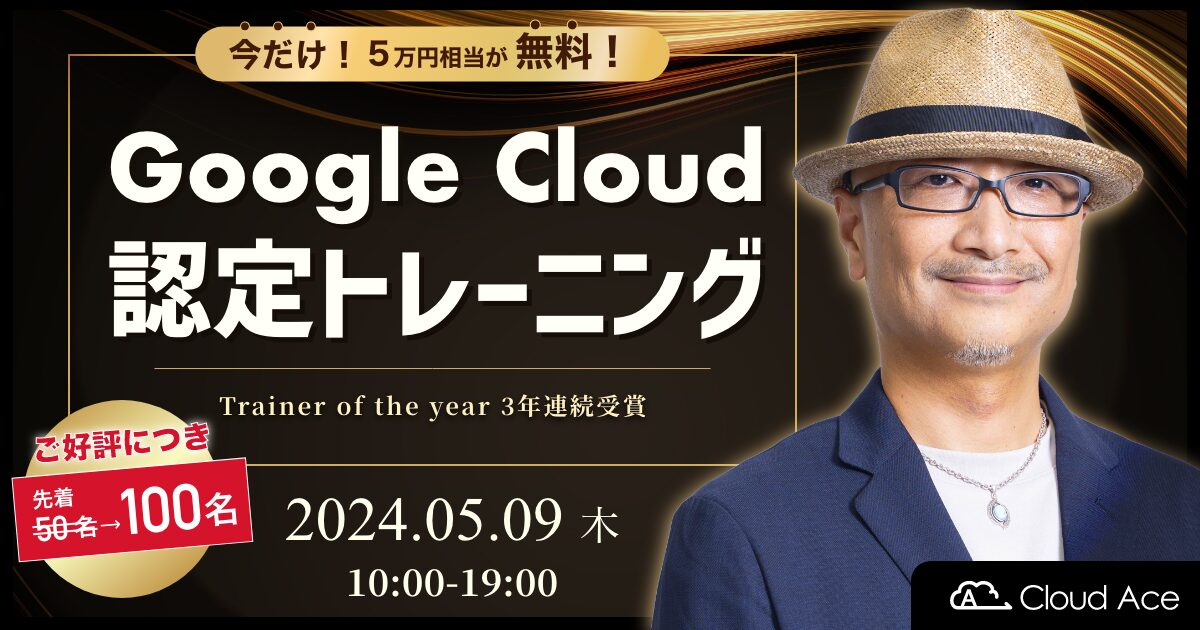

Google Cloud の人材育成がしたい

-

YouTube

クラウド初心者にもおすすめ!Google Cloud 無料トレーニング

Google Cloud の専門知識について、幅広く提供される初心者向けの無料認定トレーニングコースをラリオスが紹介。クラウドのスキルを学びましょう!

セミナー・イベント

Copyright © Cloud Ace All Rights Reserved.